Brahim Dhahak

LES FLAMMES ET LES RÊVES

Ferran Cremades i Arlandis

1. LES ÉLÉMENTS

Des rafales de vent tracent des formes capricieuses sur les dunes et la nature se prépare pour l’hiver. Toute naissance est un voyage vers la lumière des éléments. La lumière tranchante et verticale du soleil brûlant naît et succombe à l’horizon et son parcours pétrifie les palmiers et les tentes et découpe en silhouettes les présences qui se déplacent dans l’horizontalité du désert, au-delà de l’eau fugitive qui fait fleurir l’oasis. La lumière envoûtante de la nuit allume le feu du canoun et ravive les flammes de la mémoire.

Né entre des tapis et entouré de femmes tisserandes, bientôt il connaîtra la magie de la trame et de la chaîne. Il apprendra que les fils d’une volonté de fer doivent croiser les fils de la mémoire pour former un tissu homogène, consistant et continu. Les deux fils doivent se maintenir réciproquement. Si l’un d’eux manque, le rêve de l’art est impossible. Maintes fois la persistance de ces deux fils, le plus terrestre, celui de la racine des choses, et le plus céleste, celui des rêves qui se perdent dans la nuit des temps, brûleront dans son regard.

L’enfant que l’on peut voir dans le portrait imaginaire de son enfance est un enfant qui a un don. Et très bientôt, à la surprise de ses proches, il montrera un amour passionné du dessin. Il dessinera sans arrêt jusqu’à ce qu’un jour son père, guidé par une tradition musulmane qui considère la figure comme le diable même, non seulement il lui défend de dessiner, mais il déchire tous ses dessins. Une passion clandestine chevauchera à bride abattue dans son cœur tandis que sa main tremblante sent la morsure de la vipère ou la piqûre du scorpion. Mais, caprices du destin, la mort de son père lui ouvrira un cadre de possibilités illimitées pour exercer son talent. À travers la découverte des valeurs plastiques de la décoration, son oncle − homme à dons multiples − le motivera davantage et ainsi le dessin deviendra une nouvelle écriture.

En un temps où chacun vit l’oreille collée à la radio et les yeux perdus à l’horizon, l’enfant-artiste se dresse, se tourne pour ouvrir ses yeux et observer le pas des évènements qui ces jours-là mettaient le feu à tout le Maghreb. Avec des morceaux de craie, des crayons de couleurs et des écorces de grenade qui laissent des traces indélébiles, il brisera l’impénétrabilité des murs ocre de l’oasis avec des rayons de gestes. Il dessinera tout ce qui bouge autour de lui et qui découpe la lumière de l’horizon: le pas des soldats italiens qui traversent la Tunisie, les chevaux et les voitures qui soulèvent des traces de poussière, les chameaux qui brisent l’immobilité du désert. Il dessinera tout ce qui illumine ses sentiments et brisera ainsi l’impénétrabilité de la nuit. Déjà au cœur de l’enfance, son esprit d’observation aiguisera sa sensibilité.

Au-delà de sa forme parfaite et belle et de son efficacité pratique, le canoun nous renvoie à l’énergie du feu. Un vent de légendes et de mythes en ravive les flammes et à présent il ne chauffe plus l’eau du thé, mais il distille l’essence de la mémoire. À présent, les peaux pour les instruments de percussion ne sont plus tendues, mais on danse autour d’eux au rythme d’une oralité qui galope sur le chemin des étoiles. Les scènes épiques de la GESTE HILALIENNE surgissent de l’obscurité et allument son regard. Les portraits de princesses nues, enveloppées dans leurs longues chevelures, et ceux des nomades intrépides avec son cortège de chameaux et leurs chevauchées débridées envahissent la nuit, bercent son enfance et donnent libre cours à un monde imaginaire que seules pourraient arrêter des mains faites de burins et de pinceaux.

Au milieu de son désarroi d’orphelin, il cherchera abri et protection dans la figure de sa grand-mère, femme de forte personnalité et de grand cœur qui deviendra un être surnaturel, une présence hiératique, toujours cernée par les lueurs du feu, que ni la mort ni les années écoulées ne pourront effacer. En même temps juge et confident, chef de la famille et complice d’aventures, elle lui inculquera des valeurs nomades et bédouines, une noblesse des gestes, des formes et des pensées que la volonté de cet enfant au regard tendre s’efforcera à garder comme partie intégrante d’un héritage sacré.

La figure de notre portrait abandonne maintenant son état d’immobilité et décide de partir vers le nord. Avec pour unique bagage la mémoire du sud qui le poursuivra jusqu’aux plus lointains confins. Il part avec la certitude que -bien qu’il ne revienne jamais- jamais il ne pourra quitter ce lieu. Qui naît à l’oasis appartient à l’oasis pour toujours. En fait, le sentiment de la nature sera racine et horizon, non seulement dans sa vie, mais aussi dans son art. Si pour les ancêtres de Brahim

Dhahak l’oasis de Gafsa fut un havre de salut, pour lui, elle sera non seulement un lieu de naissance, mais aussi le point d’origine de sa démarche artistique. Où que ce soit qu’il habite − dans n’importe quel endroit du monde −, quand il prendra le burin ou le pinceau, il sentira le besoin de se déchausser, de dresser son camp et de regarder les chemins des étoiles. Seulement quand on a frémi devant le spectacle de la nature on est capable de communiquer des frémissements.

Tout le long des années vécues, notre personnage chantera la lutte de l’homme face à son destin. Une voix lointaine dans le temps, mais proche dans le cœur, lui dévoilera la certitude qu’on est peintre de naissance et il éprouvera le besoin de découvrir le monde.

2. LES RENCONTRES

Au début il n’y a que le rêve, et après la conviction de savoir que tu te consacreras à l’art pour toujours. À présent, on le voit assis à la terrasse d’un café auprès d’un groupe de peintres d’élite. Ils sont tous foudroyés par le poison de la peinture dont le seul antidote est la peinture même. On est à une époque où la rencontre avec de différentes cultures a favorisé l’éclosion d’une vie artistique riche qui se concrétisera dans la création de la nommée ÉCOLE DE TUNIS − de caractère hybride − dans laquelle se rejoignent des expressions et natures multiples. Il ne pourra pas oublier facilement la voix et la touche de certains de ses maîtres admirés − par-dessus tous, Al-Mekki − qui l’encouragent à chevaucher librement, sans la contrainte des brides de la figure.

Après la découverte de la nature vient la découverte de la ville. Sans autre instruction que celle de l’oasis et une grande volonté, les yeux du jeune homme du sud s’ouvriront tous grands, cherchant sa place. Il faut du courage pour accepter le risque que cette décision suppose dans un pays sans tradition picturale et dans un temps où l’art ne jouit pas du droit de cité. On y vit avec l’oreille collée à une oralité et à des sons traditionnels qui affrontent la modernité.

Les dessins du jeune homme du sud sont prometteurs. Ils ont un goût particulier et provoquent l’admiration. Ils ne peignent pas les lueurs du beau − l’illusion de l’exotique − mais ils reflètent de manière passionnelle le feu d’une vérité. Déjà dès les débuts de sa démarche artistique, il fuira le piège de la caractérisation folkloriste. Ce qui pendant l’enfance forme partie du texte de la vie, à présent devient un prétexte de l’art, une matière première dans sa recherche esthétique. Le chameau, son ami inséparable dans la vie de l’oasis, l’animal qui le long des siècles a été le symbole d’une civilisation, à présent voyagera vers l’esprit davantage comme un signe que comme sentiment d’un regard.

Pour savoir peindre il faut voir, vivre et voyager. Pour le jeune homme du sud l’heure est arrivée de la grande aventure. C’est un temps de formation générale, de questions et de trouvailles, de voyages − toujours aller-retour − vers un monde inconnu. Les tâches purement manuelles − mimétiques − et physiquement épuisantes − de la leçon d’anatomie à la maîtrise de n’importe quelle matière brute − seront le vent nécessaire pour raviver la flamme de sa passion. Peut-être la technique n’est-elle rien, mais en même temps elle est tout.

Vivre c’est dessiner jour et nuit, assister au spectacle de l’histoire de l’art avec le même esprit avec lequel on regardait autrefois la nature. Dans ce monde il faut toujours un maître, vivant dans ses enseignements ou ressuscité dans son œuvre immortel. Un maître qui t’apprenne à aimer l’aventure et à ne pas craindre les dangers. Ainsi Brahim Dhahak nourrira des goûts, − assez éclectiques, d’autre part −, qui vont de l’admiration de l’art étrusque − toujours mouvant − au choc des grands peintres de tous les temps.

Il partira cavalier d’une passion débridée et reviendra tenant fermement les rênes d’une vocation irrésistible. Il s’apprête à revenir pour rejoindre la lumière de Tunisie et il le fait avec la certitude que reconnaître l’Autre n’est pas l’imiter: «Il faut savoir se parler à soi-même. On a beau parler plusieurs langues. Quand on rentre chez soi, on parle arabe». La question est: comment devenir un être actuel tout en restant fidèle à soi-même? Les liens de la tribu lui rappellent son appartenance à une identité et ne lui permettent aucune échappatoire. Au lieu de donner libre cours à son individualité, il se replie sur une vie communautaire qui se présente lourde de tensions. Jamais il ne peindra de roses parce que, comme il l’affirme, avec un regard ironique, que « les roses ne poussent pas dans le sud ». Comme un funambule, il marchera les pieds nus sur la corde tendue du risque devant le vide absolu de la modernité. Sans aucun doute, l’image de son portrait est liée à l’histoire de son pays.

3. LES MATIÈRES

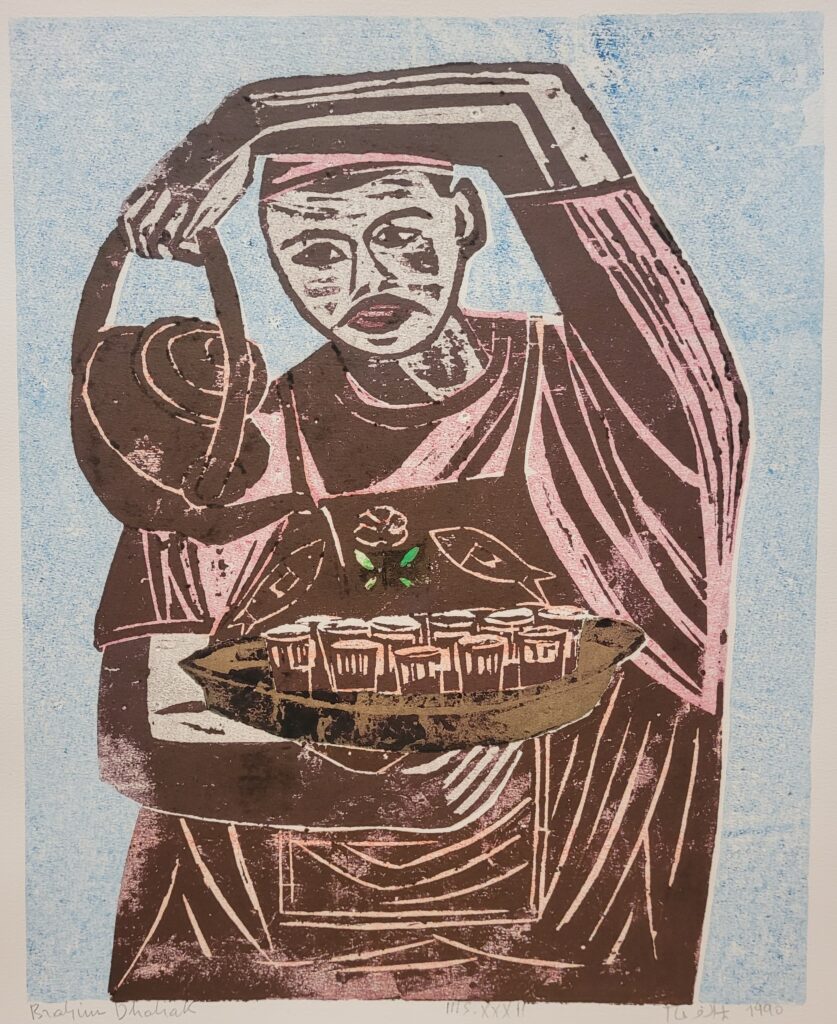

En un temps où le pays s’intéresse davantage à l’utile qu’au beau, il est difficile d’obtenir une boîte d’huiles. Parfois, avec un peu de chance, on parvient à l’avoir au marché noir. En tant que personne sans aucun penchant à se cogner la tête contre les murs, Brahim Dhahak, décide d’ouvrir une porte: « Il existe ici une imprimerie, du bois, du papier et de l’encre. Ça me suffit pour m’exprimer sans me soucier des tubes ». Et tout de suite, comme tant d’autres artistes africains le long des siècles, il trouvera son indépendance à partir d’un morceau de bois et de la lame d’un couteau.

Cet espace réduit que l’on peut mesurer de la main deviendra un espace illimité. Le jeu de possibilités de cette matière brute, en même temps noble et chaude, vivante et belle, et souvent avec sa propre voix dans ses veines et ses nœuds, est inépuisable: « Tout ce que je veux du bois je l’obtiens, comme un enfant finit par tout obtenir de sa mère ».

Il laisse un moment son immobilité de portrait pour devenir un être en chair et en os qui maintenant se penche sur une surface en bois. L’artiste se trouve face au miroir du monde. Chacun de nous traîne son ombre dans la vie et poursuit la lumière qui pourra effacer tous les malheurs de son passé. On se sent condamné à la recherche d’un feu eternel. Si l’on regarde il peut sembler froid − en fait, il a l’habitude de conserver toujours le calme −, mais il y a dans lui un volcan sur le point d’entrer en éruption. Quand il éclate, personne − même pas la matière la plus brute − n’ose s’opposer à ses désirs. L’arc de la volonté transforme le burin en pointe de flèche qu’il lance au hasard et qui se fraye un passage au milieu de la nuit, en tissant des pièges qui attrapent la lumière des rêves. C’est un moment de solitude et de tension musculaire maximale.

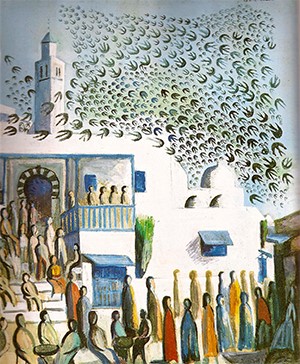

Situé entre la ligne de son temps et le grand courant de la sensibilité universelle, il transformera en mémoire les légendes de son enfance. Deux plans, l’un vivant, celui des mouvements silencieux des foules qui bougent comme un fleuve, et l’autre de pierre, se reflétant dans les poses hiératiques, pas toujours verticales, de formes qui se maintiennent impassibles face aux évènements, configurent la plupart de ses compositions. Ces plans vibrent parfois à la chaleur de la tendresse et se complètent comme le noir et le blanc, et parfois ils sentent la rudesse du déplacement.

Tout d’abord, il sent une excitation qui vient de la réalité visible. Un jour, les oiseaux qui à l’oasis survolaient au loin, décident de se poser sur la fenêtre de son atelier. Encore une fois, il allume son esprit d’observation et visite les cours où nichent les hirondelles, il surveille, caché dans la colline, le retour du faucon, ou se promène pour suivre le vol du héron cendré, du flamant et du cormoran. Plus tard, dans l’atelier, l’artiste deviendra un homme-oiseau, imitant leurs poses, leurs appels et leurs vols.

Avec le même instrument avec lequel on peut blesser à mort n’importe quel être vivant, Brahim Dhahak prête des ailes au vol de son art. Une incision après l’autre, jour après jour, unissant des veines et déliant des nœuds, le burin s’enfonce et sème la lumière dans les ténèbres. L’esprit se sent emporté par la matière, comme le feu par le vent. Il n’y a pas d’hésitation. La gravure exige un effort aussi physique que mental. Si l’on suit le vol de la flèche on sentira vibrer la fermeté des lignes − quelques-unes imperceptibles comme des fils de soie − qui concentrent et accentuent la lumière et l’énergie expansive des courbes qui choquent dans le ciel ou s’effondrent comme des aérolites et qui évoquent le mouvement du ciel et de l’histoire. Regardez comment son visage s’illumine, comme s’il était né à nouveau. Les blessures du burin le font léviter. Tu le connaîtras surtout par son regard perçant.

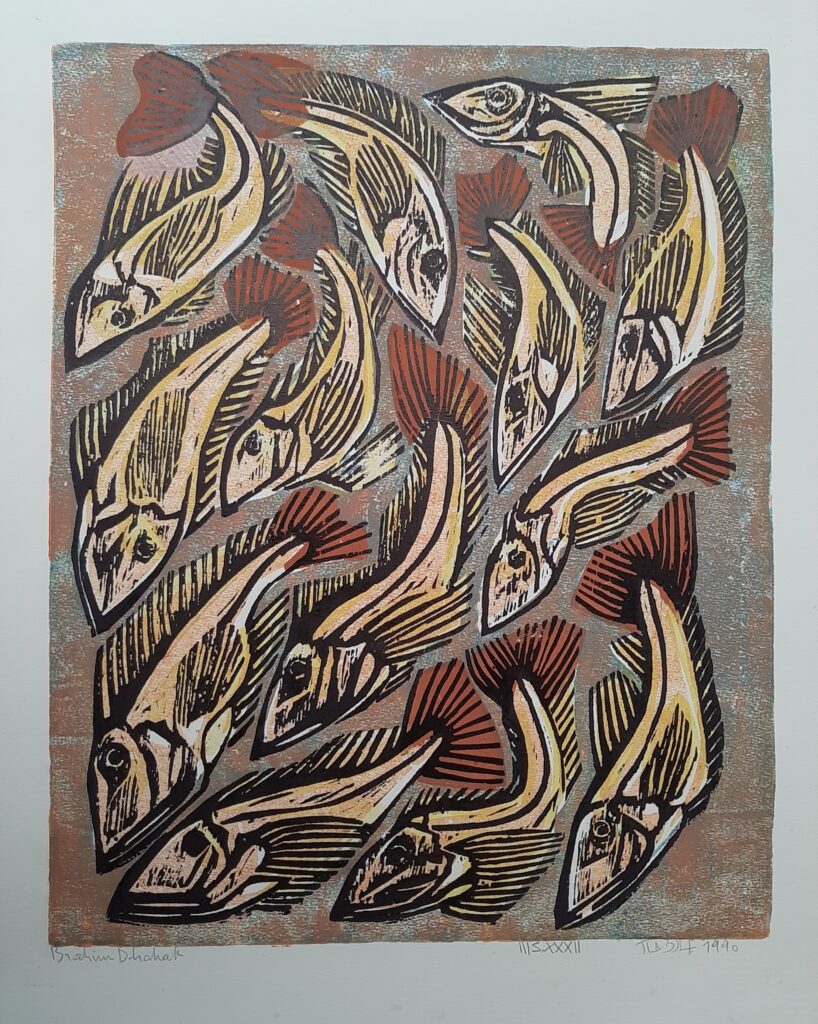

La lumière aveuglante du papier éblouit tandis qu’elle illumine un océan de formes. Un moment la tempête de sable s’arrête et tout reste fixé pour l’éternité. Le calme de l’esprit vient après la tension musculaire. C’est alors qu’arrive le miracle, et l’opacité de la matière brute devient pure transparence. Les flammes vives se pétrifient et fixent des silhouettes qui dévorent des ciels ou plongent dans la nuit des temps. Les formes arrêtent le vol subtil ou majestueux, l’acrobatie des ailes et sa fragilité apparente, le regard de l’oiseau de proie sur le point de s’envoler sur la victime.

Plus que nous montrer les lois de la nature auxquelles tout animal est soumis, il nous dévoile le mystère qui persiste dans leurs vols, dans leurs chevauchées, dans leurs migrations. Les animaux sont comme les hommes: miroir de la fragilité et de l’astuce, de la déprédation et du pouvoir. Il ne s’efforcera pas seulement de dresser l’inventaire du visible et du palpable, en décrivant la délicatesse des tons ou le poids des vols. Ce qui au premier abord pourrait sembler des simples descriptions, quand on les regarde longuement elles prennent le vol de la vision. Ainsi les formes deviennent des signes qui unissent le ciel et la terre, la mer du quotidien et le mythe, et nous dévoilent la lumière de l’intemporel.

C’est la révélation d’un monde dans lequel l’homme se réconcilie avec son milieu. L’animal est toujours présent dans son burin ou dans son pinceau. «Dans mon univers d’artiste, le monde animal est un sujet de réflexion philosophique et religieuse.» À présent tous les oiseaux qui hibernent dans le Lac de Tunis hiberneront aussi dans la mémoire de l’homme. La même histoire se répétera avec la présence mythique et joyeuse des poissons ou avec les chevaux qui semblent voler dans la légèreté du ciel.

Peut-être la danse du blanc et du noir est le plus éblouissante dans les gravures de Brahim Dhahak. La couleur masque toujours la vérité, tandis que le noir et le blanc sont le miroir de la nudité de l’artiste, les couleurs de l’origine du monde, et sa maîtrise impose une haute discipline spirituelle. Le burin est en même temps pinceau et peinture. Comme considéra le Tintoret, « les plus belles couleurs sont le noir et le blanc, elles donnent le relief par la lumière et l’ombre ». Tous deux annoncent en même temps le pouvoir de la certitude et le mystère de l’inconnu. Tous deux sont des couleurs de caractère fort, comme celui de l’homme que l’on voit maintenant sur le portrait et qui alimente le feu du canoun. Son regard, se reflétant sur l’eau des rêves, ne regarde plus la limite de la surface, mais l’infini.

4. LES formes

Afin de reconnaître toute l’originalité de cet artiste il faut tenir compte non seulement de la force magistrale de ses gravures, mais aussi de l’essence plastique de ses huiles. Après l’expression que l’on voit dans les touches sensuelles des premières figures, toutes illuminées par l’identité du désir et toutes grandioses à côté des montagnes ou dans les entrailles d’un ciel nocturne, viendra l’ardeur du sentiment qui habite la chaleur − parfois timide − de la nostalgie et − parfois hardie − du frémissement. Ce sont des formes organiques qui portent tout le poids des années vécues et de la mémoire et qui nous renvoient à la lueur de l’éternel féminin, déjà présent dans les soirées sahariennes de l’enfance auprès du canoun.

Sans aucun doute, nous sommes devant une peinture faite davantage avec le cœur qu’avec le cerveau. Ce que Brahim Dhahak saisit ce n’est pas la lueur des richesses ou le triomphe du pouvoir, mais les moments intimes du théâtre du quotidien. Les portraits sont des figures instantanées qui se refusent à nous livrer une identité et nous montrent le masque de l’anonyme qui essaie d’arrêter le temps. Plus que refléter la ressemblance d’un modèle de la réalité, ils puisent l’évocation d’une vérité.

Poussée par l’étonnement, sa main pénètre la toile avec l’espoir de trouver dans l’obscurité des formes quelque chose qui semble fuir les temps. Tout d’abord s’impose la musique de la mémoire. Les figures, découpées par une lumière zénithale, semblent vivre à l’écart du monde. Elles semblent plus vécues que senties. Derrière chacune d’elles nous devinons un miroir intérieur qui aveugle leurs regards. Elles nous éblouissent avec la lumière du mystère qu’elles reflètent. Leurs visages, en même temps fragiles et solennels, restent fixés dans cet espace où s’évanouissent les ombres extérieures. Leur pâleur est parfois celle de l’étonnement, avec un goût ancestral de la contemplation, parfois, c’est celle de la soumission à celui qui vient d’ouvrir la porte de leurs secrets. Si on les regarde à nouveau, au-delà de la douleur qu’elles montrent, on y trouvera un chant à l’honneur et à la dignité de l’être. Certaines d’entre elles présentes dans les couleurs d’une sensualité dissimulée, elles sont absolument absentes du monde. Leurs formes enveloppantes forment partie de leur recueillement et cachent, comme des coquillages, la perle du désir. A peine devient tangible la lumière de la chair.

Tout son œuvre témoigne d’une ferveur presque mystique pour la nature et interprète le chant de la bédouinitude face à un monde de plus en plus contaminé par les réalités virtuelles. Il l’avoue lui-même: « Je peins des choses qui me sont proches, des scènes de la vie quotidienne, des paysages, des fruits humbles de la terre, parce que je sens que j’ai un devoir envers la terre qui m’a produit, je dois l’honorer ».

D’emblée, le tempérament original et authentique de Brahim Dhahak se dépouille de la vanité du spectaculaire. Son refus de la grandiloquence se manifeste dans cette simplicité puissante des traits − souvent d’un accent africain − qui ont la démesure de la vigueur ou l’indéfinition de la légèreté et qui brisent la convention du réel et l’artifice du beau. Son expression possède la densité de l’irrationnel et nous montre une pureté de sentiments plus proche de la vérité que de l’anecdote. C’est ce qu’il a, lui-même, appelé « peindre à la tunisienne ». Sans ce miroir de l’authentique, les flammes des couleurs qui mettent le feu aux formes ne seraient que des esquisses.

Personne d’une volonté de fer et d’une grande créativité, il aime l’effet surprise. Après un temps de silence, il ressuscitera encore féru de la foudre de la possession et nous convoquera pour nous surprendre avec une nouvelle révélation.

Si un jour tu décides de le visiter, peut-être découvriras-tu dans un coin de son atelier un nu qu’il vient de modeler et dans lequel nous devinons le retour à un état d’expression plus proche au mythe du bonheur de l’oasis qu’à la nostalgie. Ce sont des corps qui manifestent sa présence avec la stimulation de la séduction et la lueur de leur chair généreuse. La narrativité − presque cinématographique − que nous pouvons découvrir dans certains d’eux, à travers la lumière blanche qui se concentre dans leurs regards de belles au bois dormant, nous fait penser qu’un nouveau vent ravive la flamme de sa passion. Rien ne nous autorise à savoir si elles dorment réellement ou bien si elles en font semblant et jouissent malicieusement de ce jeu. Ces deux colonnes d’ombres qui apparaissent au premier plan ne sont que deux jambes grandes et lourdes qui approchent la figure nue et qui semblent vouloir l’harceler après l’avoir épié longuement. Le désir est davantage une annonce qu’une énonciation. Si un jour tu décides de visiter son atelier, tu pourras passer la nuit auprès de ces nus, tout en sachant qu’on ne peut les toucher.

Tout artiste peint son propre portrait. Dans les paysages, dans les natures mortes, dans le contraste de la lumière et des ombres, entre l’immobilité des poses hiératiques et la spirale du mouvement, dans les nuances des couleurs, dans sa signature d’ocres et de bleus, de verts et de noirs, il y a le portrait du peintre. Il n’y a pas de cadre possible qui limite les mouvements de ce portrait. Il y a lui, son œuvre et après l’horizon. Les seules limites de sa vie sont les quatre angles droits de toute matière brute qu’il affronte.

L’as-tu jamais vu? Fais-le maintenant. Il est dehors, de l’autre côté du chevalet, et en même temps il est à l’intérieur du tableau. Parfois il te sera difficile de savoir où il est. Il a fait de son métier un plaisir, et de l’art, la découverte de sa vie. Où qu’il soit il a l’habitude de regarder en face − comme il le fait maintenant −, dans les yeux, pour savoir avec quel genre de personne il parle. Les années vécues et les années peintes nous dévoilent un regard tendre et sage, lointain et lourd de rêves, qui maintient toujours vivant le feu du canoun. Ses yeux, comme ceux de ses figures, fixent toujours au-delà de la fenêtre ce point où l’horizon devient infini. Son portrait est davantage celui d’un personnage que celui d’un acteur. L’acteur assume une variété de masques qui défigurent sa personnalité, tandis que le personnage se sent condamné à rester fidèle a soi-même, à vivre son authenticité comme un acte de foi.

Tu es le dernier visiteur. Décide-toi à entrer. Il t’accueillera avec la gentillesse et l’hospitalité qui le caractérisent. Il te fera t’attabler avec lui. Il peut t’offrir un thé, te montrer le dernier livre d’art que quelqu’un lui a offert, te parler longuement de la vie au désert et même te raconter ses derniers rêves. Entre. En fait, il adore les réunions d’amis pendant lesquelles on peut discuter et où sans doute il laissera témoignage de sa mémoire orale et de son esprit. Tu te sentiras enveloppé par une atmosphère de légende et le rêve de l’oasis te saisira. S’il t’offre la main de l’amitié ce sera pour toute la vie.

Ferran Cremades i Arlandis

La Ribera, Automne 1996

(Traduction Anna Montero)